近期,稳态强磁场实验装置(SHMFF)用户华东师范大学李超团队,借助SHMFF在电化学研究领域取得重要进展。相关成果以“Accumulation of Unreduced Molecular O2 Explains Abnormal Voltage Decay in P2-Type Layered Oxide Cathode”为题发表于Advanced Energy Materials。

长期以来,P2型层状结构通常被认为比富锂O3型结构更稳定的框架,能够促进阴离子氧化还原反应(ARR),从本质上抑制ARR带来的电压衰减问题。然而,该研究发现典型的高钠含量P2型Na₀.₈Li₀.₂₆Mn₀.₇₄O₂在循环过程中存在显著的电压衰减,这一异常现象无法通过Li₁₊ₓTM₁₋ₓO₂体系中已确立的TM价态降低机制来解释。

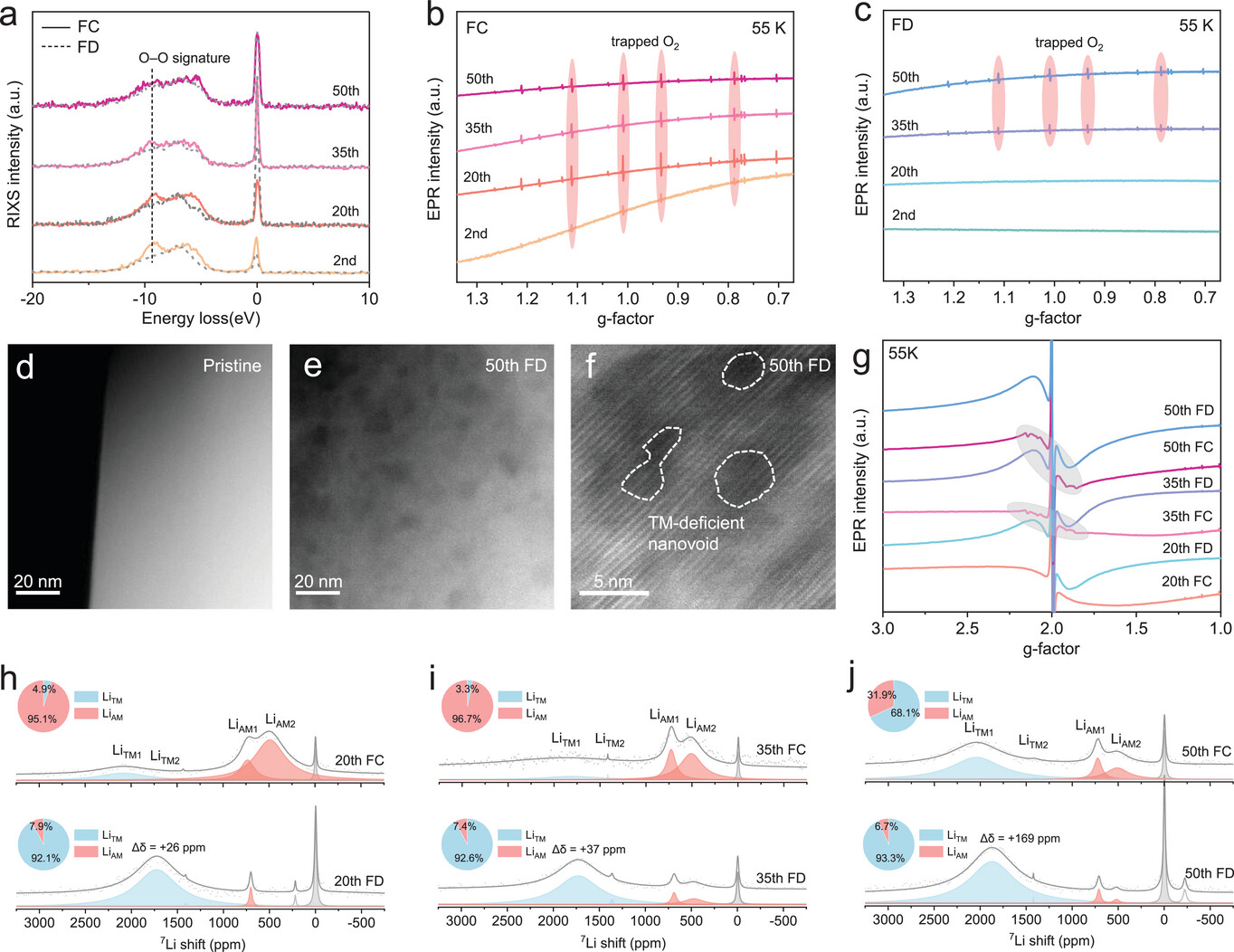

针对以上问题,研究团队深入揭示了其背后更为复杂的衰减机制。通过电子自旋共振谱仪(EPR)、固态核磁(NMR)、RIXS、STEM和XAS等多种先进表征方法,确定了初始充电过程中逐步的ARR路径,依次经历O²⁻→O⁻(氧空穴态)→O─O二聚体→分子O₂的演化,并伴随不同程度的Li位移。这一反应路径在放电过程中表现出显著的不可逆性。此外,循环后的Na₀.₈Li₀.₂₆Mn₀.₇₄O₂中氧化的氧物种优先以分子O₂形式稳定存在,同时O─O二聚体形成受到抑制,这与空隙簇的扩展同步发生。更重要的是,空隙簇的生长使得分子O₂的还原更加困难,导致放电结束时未活化的O₂在纳米空隙中积累。这种异常的O₂积累现象在常规无电压衰减的NaₓAᵧTM₁₋ᵧO₂体系(Na≈0.67)中并不存在。因此,这种异常的放电结构中未还原O₂积累现象,以及伴随出现的局部相分离(形成富Mn区域和富Li团簇),共同为Na₀.₈Li₀.₂₆Mn₀.₇₄O₂中观察到的电压衰减提供了机制解释。其中,SHMFF所属低温EPR可以精准测到分子O₂信号,对于区分本征氧相关的ARR过程至关重要。

该研究的机理将深化对电化学循环中动态ARR的理解,并突显体相修饰策略在缓解高钠含量NaₓAᵧTM₁₋ᵧO₂阴极电压衰减中的有效性,其揭示的深层机理可直接借鉴到锂离子电池领域,解决富锂正极材料的类似难题,为研究更高能量密度、更长寿命储能材料奠定基础。

论文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.202503491

图1. 循环过程中中间氧物种的演化及伴随的结构重排。a) Na₀.₈Li₀.₂₆Mn₀.₇₄O₂阴极在第2、20、35和50次循环的完全充电(FC)和完全放电(FD)状态下收集的激发能量为531 eV的O K-edge RIXS光谱;b,c) 在55 K下收集的第2、20、35和50次循环的b) FC和c) FD状态的X波段EPR光谱,g因子范围为1.34–0.67(分子O₂的范围);d–f) 50次循环后Na₀.₈Li₀.₂₆Mn₀.₇₄O₂的HAADF-STEM图像,显示Mn缺陷纳米空隙的生成;g) 在55 K下收集的第20、35和50次循环的FC和FD状态的X波段EPR光谱,g因子范围为3.0–1.1(高自旋Mn⁴⁺的范围);h–j) Na₀.₈Li₀.₂₆Mn₀.₇₄O₂阴极在h) 第20、i) 35和j) 50次循环的FC和FD状态下收集的7Li pj-MATPASS NMR光谱的各向同性切片

© 1996 - 强磁场科学中心 版权所有 皖ICP备05001008号-11

地址:安徽省合肥市蜀山湖路350号 邮编:230031 电话:0551-65591149 传真:0551-65591149 邮箱:chmfl@hmfl.ac.cn